« Dans mes illustrations, il n’y a pas de traitement de faveur, ni de traitement de défaveur, chacun est traité de la même manière. C’est le but absolu, ultime, traiter tout le monde sur un pied d’égalité. C’est ça le rock. »

—

Frédéric Peltier, illustrateur

à propos de son travail sur Rock City Guide de JD Beauvallet.

frédéric peltier, illustrateur

rock city guide de jd beauvallet

— interview & playlist

compléments numériques à l’article paru dans le numéro 8 de notre revue papier.

—

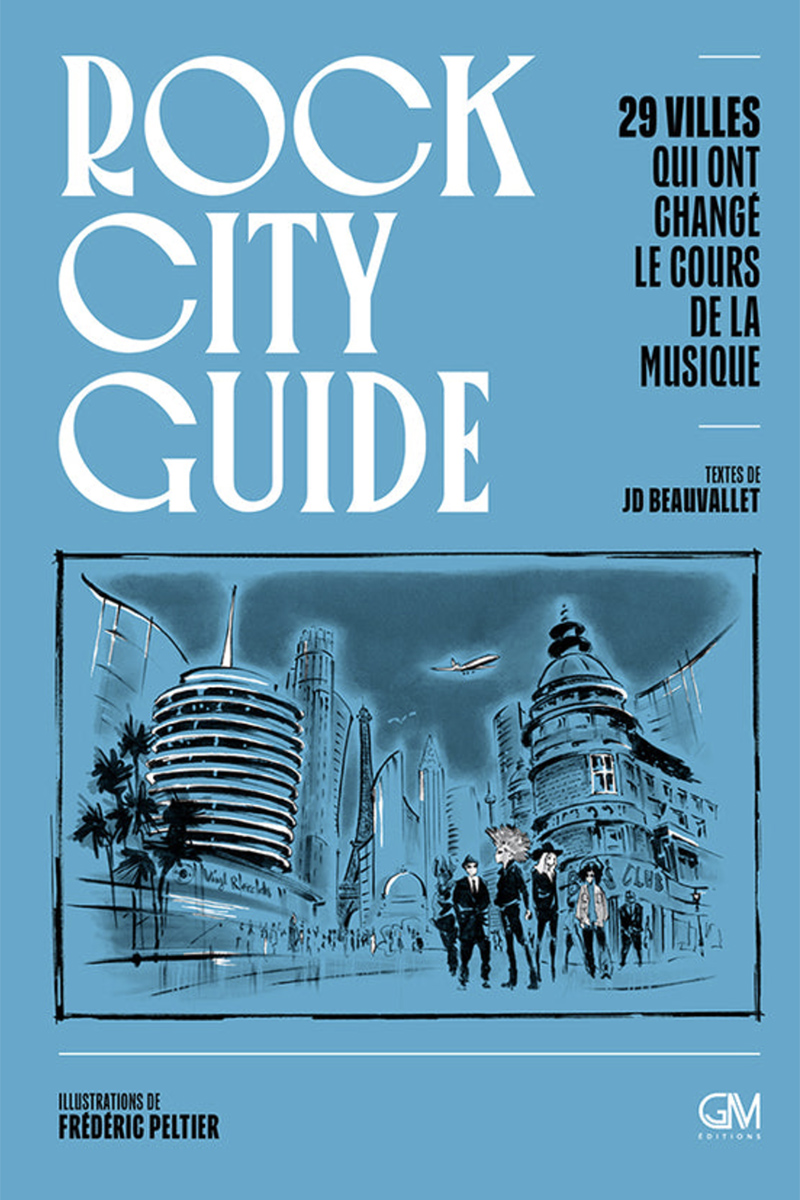

Frédéric Peltier est dessinateur certifié rock’n’roll. Il a planté cent fois son crayon dans Rock City Guide, nouveau booktrip signé JD Beauvallet (voir interview ici, page 30).

Ton trait est très vif, très énergique. Comment la musique s’est-elle imposée à toi ?

En 1981, j’ai 20 ans et je commence à travailler à la Fnac. Plus précisément celle du Forum des Halles à Paris, en tant que disquaire. Et quand je dis disquaire, ce n’est ni une coquetterie ni une forfanterie, c’était vraiment le cas à l’époque. Comme il n’y avait pas de centrale d’achat, chacun composait son catalogue, suivant sa sensibilité musicale. Cette autonomie était extraordinaire. Dans chaque rayon régnaient des personnalités d’une immense culture musicale. Je pense à Dominique Chevalier, responsable de la pop, qui avait interviewé Frank Zappa et publié deux livres sur lui. Pendant 10 ans, je n’ai jamais entendu parler de chiffre d’affaires. Je choisissais les disques qui me faisaient vibrer. J’ai été aussi à l’origine du service import. Je voyageais : États-Unis, Londres, je passais chez Mute Records pour discuter et dealer avec Daniel Miller, son fondateur. J’écrivais aussi aux Inrockuptibles ou dans les pages consacrées aux labels indépendants de la Fnac.

Comment tu passes de disquaire à dessinateur ?

C’est amusant : j’ai commencé à beaucoup dessiner à la Fnac. D’abord pour des magazines musicaux, souvent très ciblés. C’était l’époque du Top 50, celle des producteurs Stock, Aitken et Waterman.

Comme I Should Be So Lucky, le tube de Kylie Minogue en 1987 ? (Sébastien chantonne)

(Frédéric rit). À 30 ans, j’ai voulu changer de métier. Je suis parti comme si tout m’attendait, sans aucune certitude. J’ai commencé par la publicité. C’était une période où le travail ne manquait pas. J’ai trouvé ma place rapidement, surtout parce qu’il y avait énormément à produire. Même en dessinant parfois maladroitement, ça fonctionnait. C’est sans doute la décision la plus raisonnée que j’aie prise de ma vie.

L’esquisse devient le principe même des illustrations de Rock City Guide ?

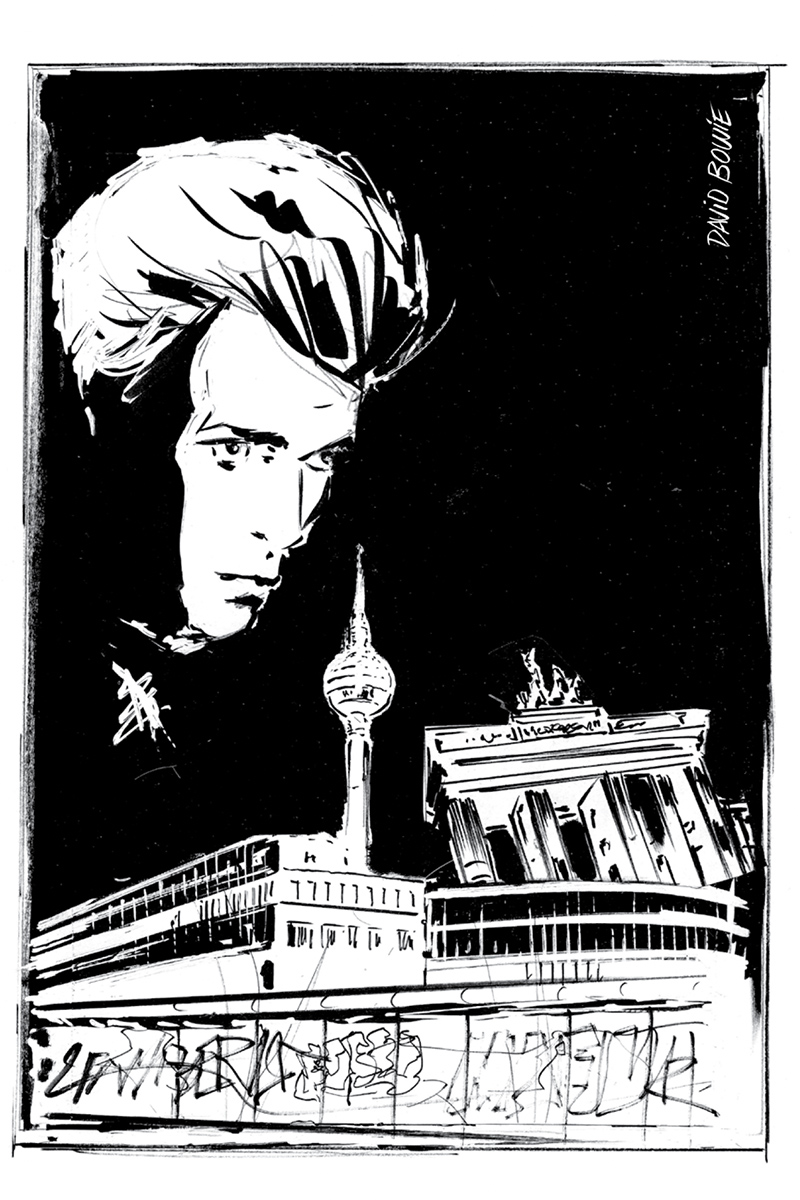

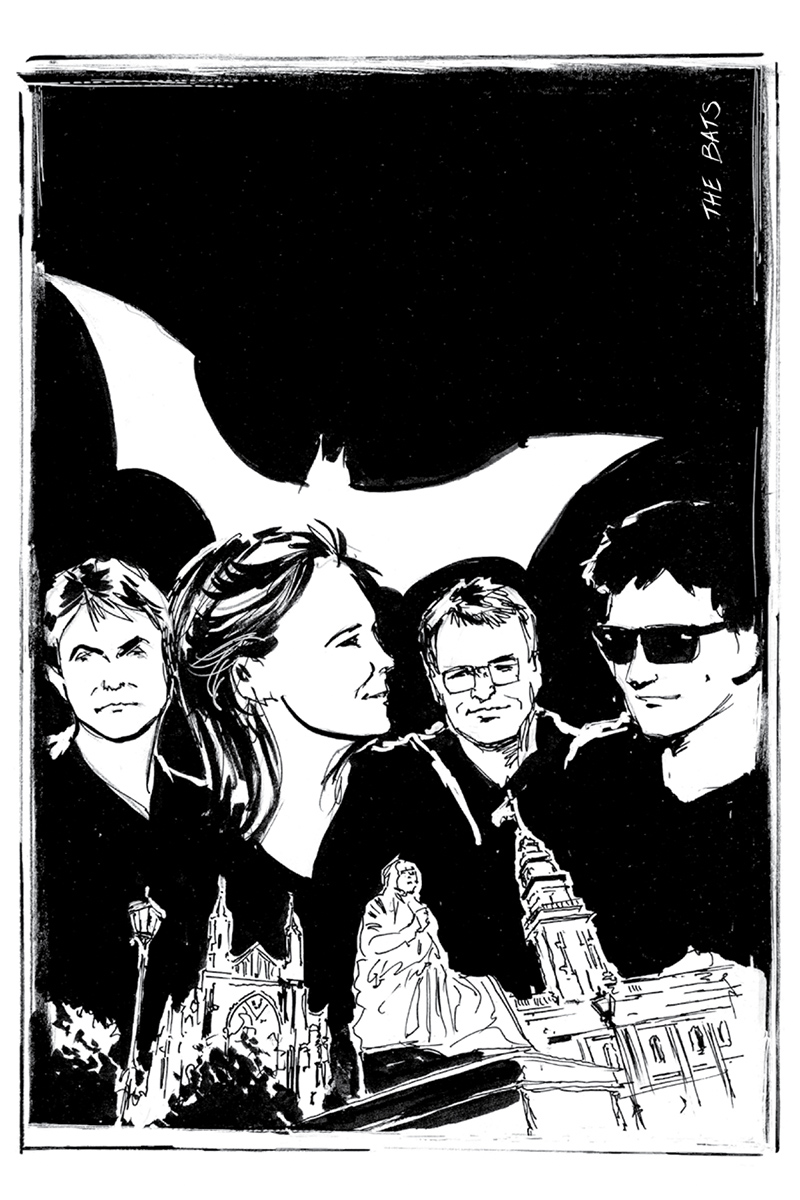

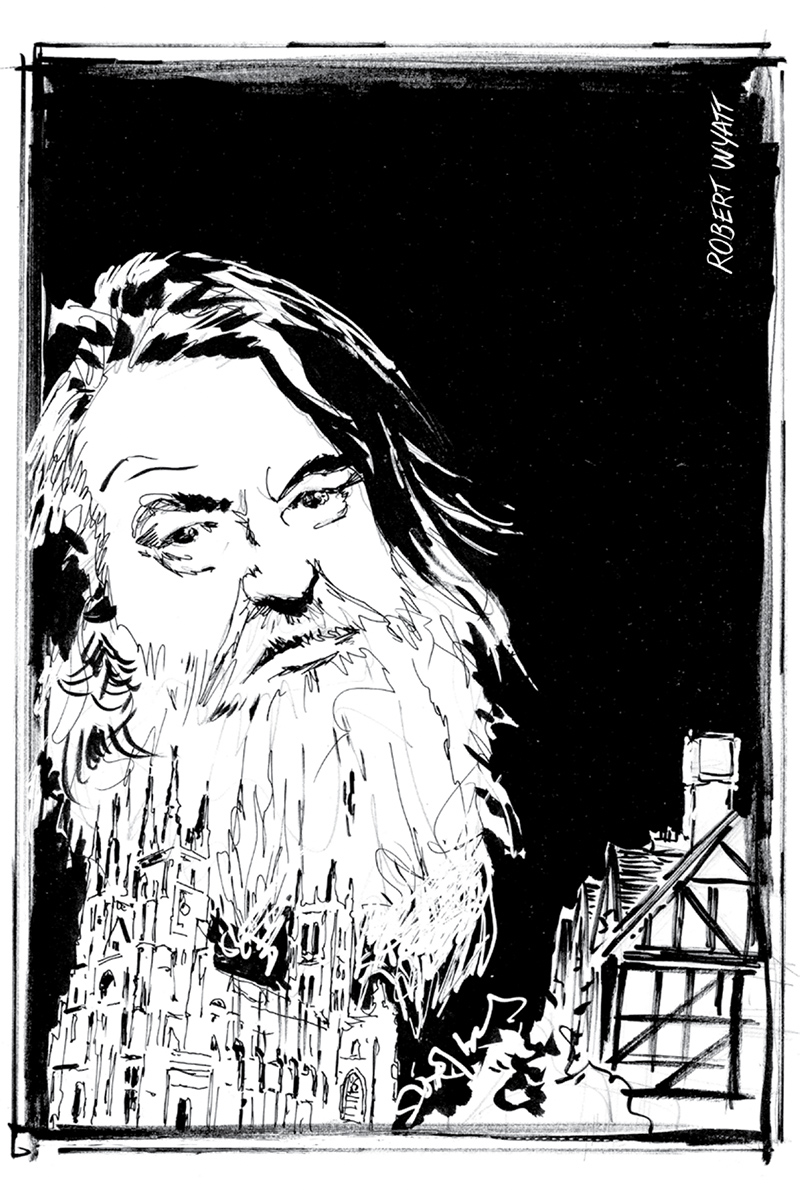

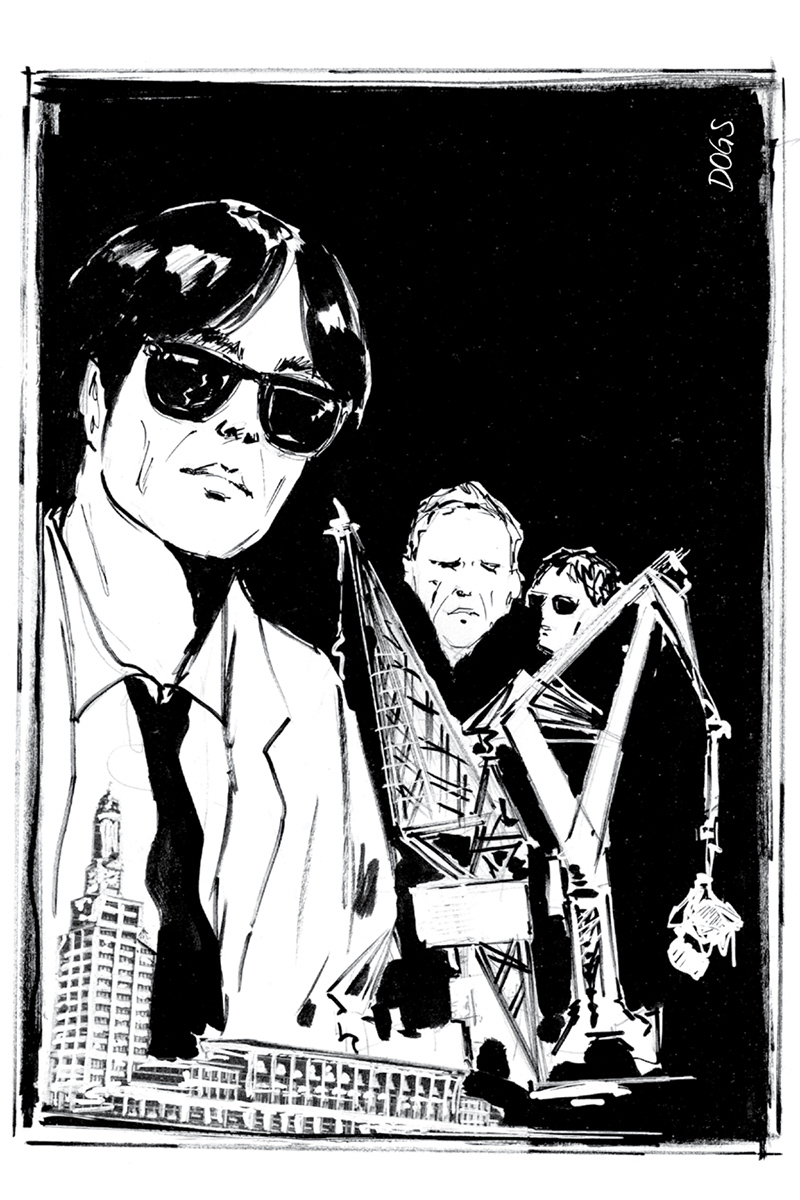

Exactement. Parmi la centaine d’illustrations, on retrouve toujours la même structure : le portrait d’une ou plusieurs personnes, sur fond noir, avec en arrière-plan un bâtiment emblématique de la ville. Et, souvent, un petit détail décalé, dans un esprit résolument rock. Le canevas est resté identique d’une image à l’autre.

Comment t’es-tu retrouvé à signer les images de ce livre de Jean-Daniel Beauvallet ?

Par un détour assez inattendu, les derniers Jeux Olympiques. Guy Messina, fondateur de GM ÉDITIONS, m’avait sollicité pour le storyboard de la cérémonie d’ouverture. Cinq à six mois intenses à imaginer des séquences, à transformer des idées en images qui allaient défiler sous les yeux du monde entier. Au milieu de cette effervescence, Guy m’évoque ce livre de Jean-Daniel sur les villes qui ont marqué sa carrière de journaliste musical et l’histoire du rock. Je venais juste de finir un dessin de Bowie, période berlinoise. Bonne coïncidence. Je l’envoie aux éditions et ils accrochent de suite. Deux autres dessins suivent, dans le même esprit. Les trois visuels sont présentés à Jean-Daniel. Son enthousiasme scelle l’affaire.

Avais-tu des contraintes de travail ?

Pour chaque chapitre, Jean-Daniel m’envoyait une liste de cinq ou six artistes. Ensuite, je choisissais l’ordre des dessins, seul à ma table de travail. J’avais carte blanche. Je me suis investi comme si c’était mon propre projet. Pour les plus petites illustrations, j’ai retenu celles qui fonctionnaient graphiquement. Un seul objectif : que chaque dessin raconte quelque chose, qu’il serve l’histoire. Une approche très simple, presque rudimentaire. Je sélectionnais un personnage dans sa liste, puis je posais des hypothèses sur le papier : « Si je mets tel artiste devant tel bâtiment, qu’est-ce que cela raconte ? Est-ce que cela fonctionne visuellement, narrativement ? ». Il fallait qu’en 3 secondes, le lecteur sache dans quelle ville il se trouvait. Avec Jean-Daniel, tout est simple. Il a une vision très enthousiaste, un esprit curieux. Nous avons travaillé dans la confiance. Je lui envoyais des esquisses et il m’envoyait ses retours, toujours justes et pertinents. J’aurais pu découvrir le personnage récemment, mais en réalité cela fait 40 ans que je le lis.

Cela reste-t-il proche de tes habitudes de travail ?

Je dessine toujours de la même manière. Quoi que j’exécute, ça reste du dessin. J’ai produit énormément de storyboards, notamment pour la publicité, ou des roughs pour des affiches de films, comme Titane de Julia Ducournau. Mais je demeure très artisanal. Je ne travaille pas sur tablette graphique, je n’ai même pas Photoshop sur mon ordinateur. Ces techniques me semblent diluer l’essentiel. Je crois qu’on aura toujours besoin de structures basiques, comme d’un ébéniste ou d’un musicien acoustique.

Encore une analogie entre la musique et le dessin.

Les liens sont nombreux : rythme, fluidité, lisibilité, composition. Un dessin doit se construire comme une chanson, avec une structure solide. J’ai toujours aimé les songwriters. Quand la musique se réduit au son pur, elle m’intéresse moins. Même si j’apprécie la production, ce n’est pas suffisant. Qu’il s’agisse de techno, de dance, ou d’acoustique, tout doit être au service d’une chanson bien écrite. Le dessin, le cinéma, c’est pareil : tout commence par une base, un scénario. On n’est pas obligé d’aimer tous les films des années 50, 60 ou 70, mais une chanson bien écrite restera toujours structurée.

Comment as-tu pensé les illustrations ?

Dans ce genre d’ouvrage, le dessin doit à la fois donner envie de s’immerger dans l’histoire et produire des images mentales fortes. C’est un accompagnement, mais aussi une invitation.

Y a-t-il des musicien·nes qui n’ont pas réussi à prendre vie sous ton crayon ?

Oui, c’est arrivé, notamment avec certains groupes de musique électronique. Un type derrière un ordinateur, sans identité visuelle forte, c’est plus difficile à rendre. Alors qu’un groupe comme Echo and the Bunnymen, par exemple, se dessinait plus naturellement.

Le recto et le verso de la couverture donnent tout de suite le ton et créent une ambiance. On retrouve quasiment les mêmes personnages dans des décors différents, presque interchangeables. Une façon de poser le principe de tes illustrations — les villes et leurs hérauts ?

La quatrième de couverture a servi de matrice à la première. On y retrouve la tour de Los Angeles, un peu de Berlin, d’autres fragments. L’idée était de composer un paysage architectural hybride, reflétant la diversité des styles musicaux présents dans le livre. Puis j’ai ajouté des personnages : un clin d’œil aux Blues Brothers, une silhouette hippie, un punk à crête. La crête est essentielle : graphiquement, elle projette une énergie immédiate.

As-tu découvert des choses en travaillant sur ce livre ?

Oui, avec l’école de Canterbury et les groupes comme Soft Machine, Caravan ou les premiers projets solos de Robert Wyatt… Ce que Jean-Daniel raconte est extraordinaire. Le disquaire en moi comprenait simplement qu’il s’agissait de gens indispensables. Il y a aussi Chicago, avec Frankie Knuckles, DJ et producteur surnommé « le Parrain de la house ». Je l’ignorais totalement. Et puis il y a les villes que j’avais déjà arpentées, Cologne-Düsseldorf, Manchester… Et, enfin, les groupes que j’ai vus en concert, comme The Clash, huit fois.

Il y a des villes moins connues, par exemple Dunedin, en Nouvelle-Zélande, qui abrite The Bats.

C’était difficile car peu de gens les connaissent. Je faisais des croquis des membres, je cherchais une attitude, un détail qui tienne. Parfois, l’évidence surgissait. Avec The Bats, le nom lui-même m’a guidé : une chauve-souris blanche découpée sur fond noir. C’est devenu ludique, une façon de transformer la contrainte en évidence graphique.

Tu ne cherches pas le réalisme, la ressemblance.

J’ai une anecdote à ce propos, à propos du livre de Jérôme Soligny sur les Beatles*. Lors de dédicaces à Paris, je dessinais une frise avec les quatre Beatles. Je ne faisais que leurs cheveux, leurs moustaches, et pourtant ils étaient immédiatement reconnaissables. Quelqu’un est venu me reprocher d’avoir choisi la période où Ringo Starr portait une moustache. Il n’était pas content. Ma réponse fut simple : graphiquement, c’était plus lisible ainsi. Ce n’était pas un choix esthétique, mais une évidence visuelle. Je mets toujours en avant les éléments qui permettent une reconnaissance immédiate. Ma hantise, c’est l’illisibilité.

Tu as travaillé ainsi pour chaque illustration ?

Que je dessine des stars ou des musiciens plus obscurs, je les dessine de la même manière. Pas de hiérarchie, pas de traitement de faveur. C’était l’objectif : placer tout le monde sur un pied d’égalité. Parce que c’est cela, le rock : une égalité radicale entre figures connues et inconnues. Que personne ne se dise : « Pour Bowie ou Björk, il s’est appliqué, alors que pour tel autre non. » Cela voulait dire ne pas jouer sur les proportions, ne pas donner plus d’importance à certains portraits. Le noir et blanc participe de ce choix. C’est une option esthétique, économique également, qui correspond parfaitement à l’esprit rock du projet.

Oui, avec ces aplats noirs presque granuleux, graves, sombres. As-tu un dessin préféré ?

Manchester, avec les membres de Joy Division. J’ai réussi à donner au chanteur, Ian Curtis, une attitude particulière dans laquelle il semble presque absent. C’est une constante dans les photos de Joy Division : ce regard lointain, ce détachement. J’ai essayé de retranscrire ce que je ressentais depuis quarante ans face à ces images. C’était une manière très personnelle de le retrouver.

Une ville ou un lieu absent·e dans le livre que tu aurais aimé ajouter ?

Pas vraiment. L’important, c’est de se placer dans la logique de la proposition. Le travail de Jean-Daniel ne se voulait pas exhaustif, c’est une œuvre personnelle. Je l’aborde ainsi. La démarche est différente de celle de Jérôme Soligny, plus encyclopédique. Peut-être aurais-je juste aimé croiser les Rolling Stones ou les Talking Heads.

—

* With The Beatles, 25 ans de reportages,

entretiens de Jérôme Soligny (octobre 2017, éd. Glénat)

—

propos recueillis par Sébastien Marchalant Lecordier, octobre 2025

illustrations © Fred Peltier